2019.3.23

いつの『すべらない話』だったかけっこう初期の頃だったと思うんだけど、トークを始める前に出演者がまっちゃんに自己紹介していくところで、ある芸人が「緊張しすぎて、逆に何か眠くなってきました」って言ってて、「ああ、それわかるわー」って思った。

緊張も、行き過ぎて一周回ると、眠気に近いような感じになる。これは多くの人が経験のあるところだと思う。

この現象は生理学でちゃんと調べられている。最初にこの研究を行ったのはパブロフだ。

犬に餌をやる前に、ベルの音を聞かせる。これを繰り返すと、ベルの音を聞いただけで犬はヨダレを流すようになる。

これが有名な条件反射で、知っている人も多いだろう。

しかし、この研究の続きを知っている人は、そんなにいない。

ベルの音が鳴り続け餌への期待が高まるものの、肝心の餌が延々出てこない、となると犬はどうなるのか。

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4939-1236-0_6

条件付け後、刺激(聴覚刺激、痛覚刺激など)を強めていくと、当初は生理的な反応(α波の減少、ガルバニック皮膚反応、瞳孔拡大、末梢血管収縮)が次第に増加し、やがて最高潮に達するが、その反応は次第に減少していく。

パブロフはこの減少パターンを、神経系への過剰な刺激に対して神経系が自らを守るために行う防御反応だと考え、これを防御制止と呼んだ。

パブロフのこの先駆的な仕事(1955年)によって、防御制止の考え方は様々な精神生理学的現象の説明に適応されるようになった。

たとえば激しい運動後の疲労、活発な精神活動後の集中力低下、覚醒・睡眠リズムなど、様々な現象の背景にこの働きが関与していると考えられた。

ひとしきりの身体的・知的活動によって、適切な疲労を感じることが必要だ(アデノシンの蓄積が疲労に関与していると言われている)。

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-3903-5_25

強い刺激が、いつまでも継続しては神経系に悪影響が出るので、体にはその刺激をちゃんと弱めるための仕組みがある、ということだ。

楽しみにしていた講演会。

いざ講演が始まって、全然つまらなかったら、どうなるか。

期待が高くて神経が興奮していた分、それをバランスするために防御制止が働く。

こうして講演会の会場は、眠気が支配することになる。

人間の生理的メカニズムなのだから、演者も主催者もお客さんをとがめることはできません^^;

ところで、1950年代のパブロフの研究は一世を風靡して、『条件反射』という言葉は学者だけでなく、一般の人にまで広く知られるようになった。

パブロフの研究は犬を使ったものだったが、実はパブロフの実験以前に、人を対象にして、同様の実験が行われていた。

アメリカの心理学者ジョン・ワトソンとロザリー・レイナーが、9カ月の幼児を相手に実験(後に『アルバートちゃん実験』と言われる)を行った。

幼児に白いモルモットを見せる。最初は、当然、何の反応も見せない。しかし白いモルモットを見せると同時に、大きな騒音を流す、ということを繰り返す。

すると、白いモルモットを見るとすぐに、反対の方向を向きハイハイしてそこから遠ざかろうとする反応を示すようになった。

さらに、『刺激の一般化』ということが起こって、レイナーの白い毛皮のコートや、白ひげをつけてサンタクロースに扮するワトソンに対しても恐怖を抱くようになった。

この研究は現在では批判されている。その理由は、第一に、研究デザインが非常にテキトーであること。

幼児に条件付けをするとして、その後の幼児の反応の計測が、何ら客観的ではなく、観察者の主観に頼り切りだった。

第二に、倫理的な問題。

実験してそれで終わり、じゃない。

『白いふわふわしたもの』に恐怖を感じるように条件付けされたアルバートちゃんは、その後どうなったのか?

https://www.verywellmind.com/the-little-albert-experiment-2794994

ワトソンとレイナーは、この男児の条件付けによる恐怖を取り除くことができなかった。この男児が引っ越してしまったためだ。

しかし最近、アルバートちゃんとして知られる男児のその後が判明した。『アメリカン・サイコロジスト』誌に、心理学者ハル・ベックによる7年の研究によってその後のことが明らかになった。

当時の研究や男児の母親を追跡したところ、アルバートちゃんの本名はダグラス・メリットだった。

しかしこの話はハッピーエンドで終わらない。

ダグラスは1925年5月10日、6歳のときに水頭症で死亡していた。「7年間彼を追いかけてきましたが、彼の人生はそれより短かったわけです」とベックはこの発見のことを語った。

2012年、ベックとアラン・フリッドランドは著書のなかで、「ダグラス・メリットはワトソンが1920年の実験で説明していたような”健康で正常な男児”ではなかった。それどころか、メリットは生まれついての水頭症で、ワトソンもそのことを知っていたが、子供の健康状態について捏造をしていた」との発見を公表した。

この発見はワトソンの研究業績に影を落とすものであり、研究の倫理・道徳の問題に一石を投じている。

2014年、ベックとフリッドランドの発見に疑いの目が向けられることになった。別の研究者が、ウィリアム・バージャーという名前の少年こそが、本物のアルバートちゃんだという証拠を提出したのだ。

バージャーは、ダグラス・メリットと同じ日に生まれており、生まれたのはメリットの母が働いていた病院だった。彼のファーストネームはウィリアムだが、ミドルネームはアルバートで、こちらのほうで呼ばれていた。

このように、アルバートちゃんをめぐって専門家たちもいまだに議論を続けているが、アルバートちゃんが心理学の歴史に消えない足跡を残したのが間違いない。

僕は心理学っていまいち好きじゃないんだけど、なぜといって、心理学の実験って捏造がすごく多いんだ。

しかも、ある実験を再現しようにも、結果を再現できないことはしょっちゅうある。

再現性というのは科学を構成する不可欠な柱のひとつだけど、心理学はその辺りからしてすごい不安定な印象だ。

そういう具合だから、そもそも心理学は科学を名乗る資格があるのかどうかも微妙だと思う。

2019.3.22

ホッファーもソールもビタミンKについてはほとんど言及していないけれども、最近の研究でビタミンKの抗酸化作用が注目されている。

『ヒト膀胱癌に対するビタミンCとK3の相乗的抗腫瘍作用について』という論文があるので、紹介します。https://pdfs.semanticscholar.org/33c8/2ef088a98b37ab9df5eb7f779ff878e5ee46.pdf

指数関数的に増大するヒト膀胱腫瘍細胞(RT4およびT24)の培養物を、5日間にわたって、ビタミンC単独、ビタミンK3単独、ビタミンCとK3の組合せ、によってそれぞれ処置した。また、ビタミンCとK3で1時間処置し、その後リン酸緩衝生理食塩水で洗い、5日間培養器のなかで培養した。

ビタミンの併用処置群において、抗腫瘍活性は、RT4系癌細胞では12~24倍、T24系癌細胞では6~41倍に、それぞれ高まっていた。ビタミンで処置したRT4系癌細胞をフローサイトメトリーにかけると、成長が停止している一群や細胞死している一群が見出された。

成長の停止した細胞はG0/G1-S期の間期で止まっていた。細胞死の原因は自己解離によるものだった。カタラーゼで処置するとこれらの細胞周期の停止および細胞死、いずれもがなくなったことから、これらの現象の背景には過酸化水素(H2O2)が関与していると考えられる。

過酸化水素の産生によって、脂質過酸化反応の軽度増加と細胞内のチオール濃度の減少が見られた。細胞のATP濃度を分析すると、ビタミンC単独処置群、ビタミンCとK3の組合せ処置群では、ATP産生の一過的な増加が見られたが、ビタミンK3単独処置群ではATP濃度が減少していた。

ビタミンCとK3の組合せ処置群において、脂質過酸化反応、チオールの減少、ATP濃度の調整は、いずれのビタミンの単独処置の場合よりも、17倍低い濃度でも起こった。これらの結果を踏まえると、ビタミンCとK3の組合せ処置による腫瘍細胞への毒性の増大は、酸化還元反応と酸化ストレス増大によるものと考えられる。

ビタミンCの単独投与よりも、ビタミンK3を併用すると抗腫瘍効果がさらに高まった、というのが上記論文の主旨だ。

本文の内容も踏まえつつ、作用機序についてもう少し説明しよう。

ビタミンCの『殺腫瘍作用』は、以前にも触れたが、酸化剤として作用するところにある。

具体的には、ビタミンCは細胞内での過酸化水素濃度およびその他の活性酸素種(ROS)の濃度を上昇させる。するとグルタチオンを始めとする細胞内のチオール濃度が減少し、細胞膜の脂質過酸化が起こり、細胞膜の脆弱化が起こる。

そこでビタミンK3を投与すると、細胞内のNAD、ATPが減少し、酸化を一層能率よく進めることができる。また、ビタミンK3はスルフヒドリル基(細胞骨格を形成するタンパク質)を酸化させることで細胞膜の弱体化に働く。さらに、DNA崩壊の誘導にも関わっている。

「健康のためには抗酸化、抗酸化、って言ってきたのに、まるで逆じゃないの。癌に対しては、体を酸化させないといけないってこと?」と思われるかもしれない。

実は全然矛盾していない。癌細胞に細胞死(アポトーシスであれネクローシスであれ)を起こすには酸化させないといけない、というだけであって、しかもそのためにわざわざ酸化剤(たとえば一般の抗癌剤は究極の酸化剤)をとる必要はない。

むしろ必要なのは適切な抗酸化剤だ。酸化・還元というのは電子の受け渡しのことで、電子の最終的な収支が、癌細胞に対する酸化、という形であればいいんだ。

上記論文では、ビタミンCとK3を100対1で投与したとき、最も能率のよく過酸化酸素が生じ、抗癌作用も強かった。

ビタミン併用によって単体投与時よりも17倍少ない量で同じ効果を得たというのは、重要な指摘だ。ビタミン投与量の節約になって、患者のコンプライアンス向上、経済負担の軽減にもつながるだろう。

実は生体のなかでは、こういう1+1が5にも10にもなる変化というのはザラに起こっているはずで、この相乗作用は臨床でも有用に違いない。

たとえば、癌治療を意図したビタミンC点滴でαリポ酸を加えるのも、この相乗作用を利用したものだ。知識のある医者はとっくに実践しているだろう。

2019.3.19

風邪をひいて、熱が出る。

これは万病を治す治癒反応そのもので、体内にたまった毒物のデトックスはもちろん、癌細胞さえも排除してくれるのではないか、という話がある。

たとえばこんな論文。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5884214/

『癌患者に発熱反応を引き起こすPAMPを用いる治療の安全性について』というタイトル。

要約

ウィリアム・コリーは1895年から1936年にかけて数百人の癌患者の治療にあたったが、その方法が実にふるっている。発熱を引き起こす細菌の抽出液を患者に注射を行ったのだ。

同様の研究として、1940年代にロシアのクリュイエバらがトリパノソーマの抽出液を用いた研究が挙げられる。多くの寛解症例および治癒症例が報告された。

これらの二つの研究において、治療が奏功した理由を分子レベルで説明するなら、『病原体に関連した分子パターン物質(PAMP)』こそがポイントではないかと我々は推測した。

癌のマウスにPAMPを複数回投与することで、固形腫瘍が消滅することを我々は示すことができた。

そこで我々としては、癌の治療に際しては。発熱を引き起こす治療プランを使って、承認された癌治療薬とPAMPを組み合わせて用いることを推奨したい。

この後ろ向き第1相臨床試験において、131人の癌患者に対して、細菌抽出物を用いた発熱惹起療法、発熱惹起療法と承認薬の組み合わせ、承認薬の組み合わせ、これらの治療法の有効性と安全性について我々は報告した。

感染による発熱を引き起こすことで副作用が予想されたが、軽微なものであった。523人以上の患者に対して発熱を引き起こしたが、深刻な有害事象は観察されなかった。

上記の論文は2018年で最近のものだけど、癌の温熱療法は昔からあった。

低体温(35度とか)は癌の増殖に適した環境で、逆に高体温(39度など)は免疫系の活性化と相まって癌細胞が死滅する、と言われている。

風邪をひいたからといって、何も落ち込むことはない。

むしろ大事なのは、風邪をデトックスのチャンスととらえて、上手に利用することだ。

風邪でしんどいからと、むやみやたらに薬で症状を抑え込むのは、実は一番やっちゃいけないことだ。

風邪のときにやるべきことはシンプルで、とにかく寝ること。あとは水分摂取。これだけだ。

これは科学的データというよりも経験的な話だけど、ちょくちょく風邪をひくいわゆる病弱な人のほうが、病気らしい病気をまったくしない人よりも案外寿命が長いのではないか、と思うことがある。

病気らしい病気をまったくしない人は、いざ病気になると癌とか脳卒中とかでぽっくり逝っちゃったりする。

「風邪をひかない人」には、二通りのパターンがあるようだ。つまり、体内に毒物がたまっていなくて本当の意味で健康な人と、風邪をひくことさえできないという人だ。

危険な農薬、食品添加物、遺伝子組み換え食品などが流通している現代日本で、前者の健康を保ち続けるのは相当困難なことだ。

こういう時代だからこそ、上手に風邪をひくことはとても大事だ。

風邪をひくことさえできずに癌になってしまった人に対して、病原体の抽出物を注射してわざと発熱反応を引き起こし、癌の治療に結びつけるというのが上記論文の治療法だ。

しかし、有効性が証明されているにもかかわらず、一般の病院でこの治療法を行っている医者はまずいない。

癌患者にとって不幸なことに、研究と臨床には圧倒的な乖離があって。研究での成果が臨床にまったく反映されていない。

癌の標準治療は何十年もあいかわらず「切る、焼く、殺す」だけ。

ビッグファーマの利益にならない治療法は、絶対に普及することはない。

以下の論文は2019年と最近のものだけど、癌を脂肪細胞に変換しようという発想が斬新だ。

ただ個人的には、実際的な治療法としてちょっと賛同しかねる。MEKインヒビターという抗癌剤を使っているからだ。

しかし製薬会社が利益にいっちょかみしている分、臨床で普及する可能性はあると思う。

https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(18)30573-7

『脂肪を付けて転移をなくす~浸潤性乳癌細胞を脂肪細胞に変換することで、癌の転移を抑制する』

要約

癌が治療抵抗性を生じたり悪性転化して進行するのは、癌細胞に可塑性があるためである。上皮間葉転換(EMT)のような脱分化のプロセスは、細胞の可塑性を高めることが知られている。

本研究において、我々は癌細胞の可塑性を利用することで、上皮間葉転換に由来する乳癌細胞に分化転換を起こし脂肪細胞に変換させて癌を治療できることを実証した。

分化転換のメカニズムが分子レベルで明らかになることで、治療としてMEKインヒビターとロシグリタゾン(チアゾリジン系抗糖尿病薬)を組み合わせて使うアイデアが出た。

マウスやヒトの乳癌に投与したところ、この組み合わせ療法は浸潤性・播種性の癌細胞を有糸分裂後脂肪細胞への変換を促し、原発性腫瘍の浸潤および転移を抑制する結果となった。

2019.3.18

癌の研究をするには、まず、実験室レベルで癌細胞を作製することが必要だ。

しかし、正常な細胞をどうやって癌化させたらいいものか、世界中の研究者が頭を悩ませていた。

そうしたなかで、1915年世界で初めて癌細胞の作製に成功したのが、山極勝三郎博士である。

ウサギの耳にコールタールを塗ることで、癌を引き起こすことに成功した。

このおかげで、世界中の研究所で癌細胞の作製が可能となり、癌の研究が飛躍的に進むことになった。

山極博士の発見から百年余りの時が流れた。

癌について、かなり多くのことが分かってきた。

正常細胞がどのように癌細胞になるのか、もう少し具体的に見ていこう。

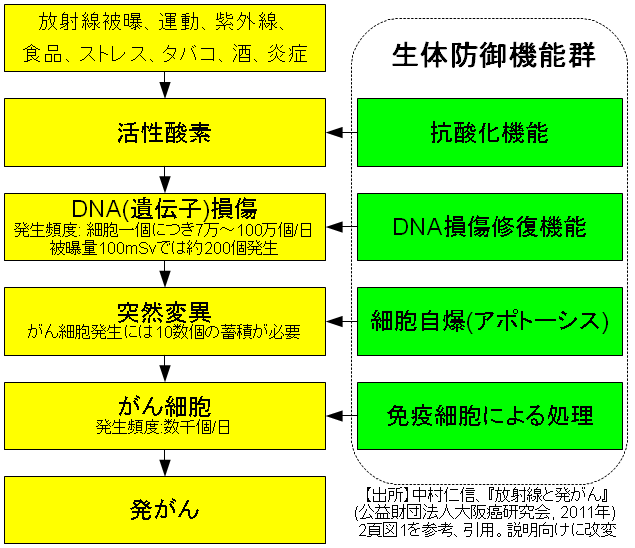

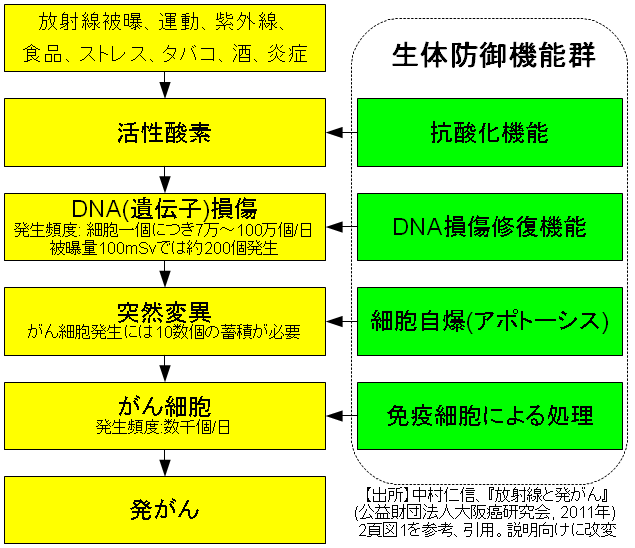

まず、最初の段階で関与しているのは活性酸素だ。この悪影響を抑えるのが体内にある抗酸化物質だが、活性酸素の封じ込めに失敗すると、DNAに傷がつく。

DNAの傷が癌に直結するわけではない。人間には損傷したDNAを修復する仕組みが備わっている。

しかしあまりにも強いストレスや、毒物摂取の多い不摂生な生活によって、修復能力を上回るほどのDNA損傷が蓄積すると、やがて細胞は突然変異を起こす。

ここでもまた、突然変異が細胞の癌化に直結しているわけではない。

突然変異した細胞には、自らの異常を認識するメカニズムがあって、これによって異常細胞は自殺する。これをアポトーシスという。

しかし、異常細胞のなかには、アポトーシスを起こさず、とことん生きようとする細胞がいる。それどころか、彼らは無限に増殖する能力を持っている。これが癌細胞だ。

それでも、癌細胞の発生が、そのままイコール癌の発症、というわけではない。

「健康な人も1日数千個くらいは癌細胞ができているが、免疫のおかげで発症しない」という説を聞いたことがあるだろう。体内には癌細胞を異物として排除する免疫の働きが備わっているわけだ。

この免疫細胞による抑制をも振り切って、異常増殖に歯止めがきかなくなった状態、これが癌の発症である。

上記のように、癌が発症するまでに人間は多くのセーフティネットを張り巡らしている。

ここに、癌治療のヒントがある。

セーフティネットをすべてかいくぐられたせいで癌の発症に至ったわけだから、どこかでこの流れをきっちりシャットアウトできれば、癌を止めることができるはずだ。

たとえばビタミンCがなぜ癌に効くのか。

・まず、ビタミンCは抗酸化物質だから活性酸素の軽減に寄与する。

・DNAの修復酵素の活性化や異常細胞のアポトーシス促進にも関与している。

・さらに、ビタミンCは免疫系を活性化する。ビタミンCを取り込んだ白血球は有走能や貪食能が高まり、癌細胞をも貪食する。

・また、ビタミンCによってコラーゲンの生成が促進され、癌細胞をいわば『コラーゲンの壁』で封じ込め、転移を抑制する。

・癌細胞に対する直接的な作用は、実はビタミンCが酸化剤として働く点にある。

「ビタミンCが酸化剤として働く?抗酸化物質じゃなかったの?」と思うかもしれない。

ビタミンCは還元作用(たとえば3価の鉄イオンを2価にするとか)を発揮した後には、モノデヒドロアスコルビン酸ラジカルになる。

このとき還元された金属が酸素への電子供与体として働く。そのとき、活性酸素種のスーパーオキシドラジカルが発生する。

これはSOD(スーパーオキシドディスムターゼ)によって過酸化水素になる。この過酸化水素が、癌細胞に対する特異的な酸化剤として作用する。

正常な細胞にはカタラーゼやグルタチオンペルオキシダーゼがあって過酸化水素を分解できるが、癌細胞にはこうした酵素が少ないため、過酸化水素による毒性をもろに受ける。

そのため、癌細胞内のミトコンドリアが障害を受けATP産生が減少し、細胞死が誘導される、という仕組みだ。

https://www.aimsci.com/ros/index.php/ros/article/view/149

丸山ワクチンって聞いたことありますか?

「ゴキゲン中飛車に対する居飛車側の対抗策のことでしょ」と答えた人は将棋ファンに違いない^^;

そうではなくて、医学でいうところの丸山ワクチンというのは、「結核患者は癌にならない」という観察から、丸山千里博士によって研究開発されたワクチンのことだ。

本来皮膚結核への適応だったが、癌への有効性(しかも副作用がまったくない)が示されている。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnms1923/38/5/38_5_267/_article/-char/ja/

しっかりしたエビデンスがあるにもかかわらず、やはり、一般の医療では認められていない。「知る人ぞ知る治療法」といった存在になっている。

国立がん研究センターで所長を務めた某医師は、患者には一般の抗癌剤を投与しながら、自分が癌になったときには丸山ワクチンを使っていた、なんていう話もある。

丸山ワクチンの抗癌作用は、ビタミンCの効き方と似たところがある。

まず、免疫系に作用する。つまり、マクロファージを活性化して癌細胞の貪食を促進し、NK細胞が活性化して癌細胞を攻撃、排除する。

また、こうした白血球から分泌される様々なサイトカインが、癌の増殖を抑制する。

もう一つ、丸山ワクチンにはコラーゲンの増殖作用があり、癌を封じ込める。このあたりもビタミンCと似ている。

一般に認められてない癌治療としては、他にゲルソン療法、アミグダリン(梅、ビワ、アンズなどの種の成分)療法、重曹、ホウ素、ヨウ素など複数あるが、共通していることがある。

これらの治療法はみな、活性酸素の発生からDNA傷害、免疫系の機能不全、そして癌の発生に至るプロセスのどこか途中で、きっちりと流れを断ち切る点だ。

しかもどの治療法も安価で、比較的容易に実行できる。

ひるがえって、一般のいわゆる三大療法(手術、放射線、抗癌剤)はどうか。

三大療法は要するに、「切る、焼く、殺す」治療法であって、いずれも、上記の癌の発生プロセスをまったく無視している。

癌の発生メカニズムに関する仮説など、研究現場で培われた知見が、臨床現場ではまったく生かされていない。

「癌は一度できたら自然に治ることはない」という考え方のままで、何十年も経過している。こんなおかしな話はない。

術式の変更(腹腔鏡を使いだしたり)とか新しい抗癌剤(分子標的薬など)とか重粒子線治療とか、技術的な変化はあっても、同じパラダイムのなかの変化であって、患者にとって有害無益な治療であることは変わりない。

コールタール塗布によって癌細胞の作成に成功したという山極博士の発明は、本来であればノーベル賞級の発見だった。この発明のおかげで、飛躍的に癌研究が進歩することになったのだから、人類への貢献は計り知れない。

しかし、この発明を断じて容認できない人たちがいた。

石油および石炭由来の製品の販売によって、莫大な富を得ている人たちである。

西洋医学の薬というのは、ほとんどすべてが石油や石炭からできている。石油から精製したベンゼン環や石炭の乾留から得たコールタールに、様々な修飾をほどこして、多様な薬効を持つ薬を作り出し、人々に売るのが彼らの仕事だった。

だから、コールタールによって発癌させることに成功したという山極博士の発明は、彼らにとっていかにも不都合だった。

『自然療法による癌の治癒』を認めることも、彼らには到底できかねることだった。

こうして、今なお、僕らは体にいいはずもない薬を飲み続け、癌の標準治療を受け続けている。

2019.3.17

先進国では癌による死亡は減少傾向にある。欧米では毎年おおよそ5%ずつ死亡数が減っている。

唯一、日本だけが癌の死亡数が増え続けている。

癌になるのは、十年前ほど前には3人に1人だと言われていた。それが今や、2人に1人だと言われている。

なぜか。

なぜ日本だけ、こんなに癌が増えているのか。

高齢化の影響?

なるほど確かに、高齢になるにつれ遺伝子変異が蓄積し、癌を発症する可能性が高くなる、と言われている。

実際、老衰で死亡した高齢者を解剖すると、あちこちに癌が見付かる。

しかしそうした癌はおとなしい。下手に検査で発見されて、抗癌剤で叩くようなことをしない限り、特に悪さはしない。

たとえばドイツ、イタリア、フランスでも高齢化が進んでいるが、これらの国で癌の死亡数は増えていない。

むしろ、検査のせいで癌が増えているのではないか、という話がある。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15070562

『診断用X線による発癌の危険性~イギリスおよびその他14か国での評価』という論文。

診断用X線というのは、胸部レントゲン写真とかだけではなくて、当然CTも含んでいる。

衝撃的なのは、すべての癌に対して医原性被爆による発癌の占める割合が、日本では3%以上で、先進国で飛びぬけて多いことだ。

これは総合病院で勤務したことがある医者なら実感としてわかることだと思うけど、何でもかんでも、やたらめったら、CT撮ってるもんね。

救急に「おなかが痛い」って来た姉ちゃんがいた。ただの胃腸炎だろう、って思ったから「家に帰って安静にしてくださいね」で帰そうとしたら、上級医から待ったがかかった。

「一応CT撮っといて。念のために」

「なぜですか」

「胆石、アッペ、結石、急性膵炎。いろいろな可能性が考えられるから、それらを除外しなくちゃいけない。

急性膵炎で帰して、家で増悪して、君、責任とれるの?裁判になったらどうするの?」

若い女性だったから事前に妊娠の可能性の有無を確認し、CTを撮った。

結果から言うと、この人はやっぱりただの胃腸炎だった。無駄に被爆しただけのことで、この人にはCTなんて必要なかった。

「0.1%でも可能性があれば、その可能性を除外しなくてはならない」という大義のもと、そして訴訟のリスクを避けるという事なかれ主義のもと、医療現場ではCTがバンバン撮られることになる。

この上級医が特殊なのではない。むしろ、ガイドライン通りの医療を実践するスマートな医者だったと思う。

でも、こういう先生と分かり合うことって、なかなか難しいんだ。

点数がかさんで保険制度が崩壊する?知ったことか。被爆による発癌リスク?知らねえよ。

分かり合うことなんてハナからあきらめてたから、僕も勤務医時代には遠慮なくCTを撮った。良心の呵責を感じないよう、心の一部を麻痺させながら。

だからみなさん、病院なんてよほどのことがない限り、行くものじゃないですよ^^;

CTでなぜ癌になるのか?

これは活性酸素の影響だ。

放射線、毒物(薬、食品添加物、農薬など)、ストレスによって活性酸素が生じると、DNAに傷がつく。

そうして変異を起こした細胞が癌化するというのが、発癌のおおよそのメカニズムだ。

だとすれば、癌にならないためにはどうすればいいか。

まず、活性酸素を抑えることだ。

危険な薬や食品を摂取しない、放射線を避ける、といったことが重要だけど、この現代社会で暮らしている限り、完全に避けることは不可能だろう。

そこで、抗酸化物質の摂取が助けになる。

たとえば社内検診でどうしてもレントゲンを撮らないといけないとなれば、事前にビタミンCのサプリを摂っておいて、少しでも体内の抗酸化物質レベルを上げておこう。

検診の三日ほど前から、ビタミンC 1錠(1000mg)を毎食後摂っておくだけで、被爆のダメージは相当軽減されるはずだ。