2019.6.12

研修医は何でもやらされる。

内科志望と決めていても、外科はもちろん、麻酔科、救急、地域医療など、将来的に無関係の科も研修で回ることになる。

今思えば、これはけっこうよかった。

他科の雰囲気に触れる最後の機会じゃないかな。

外科を回ったときには、基本的にはメッサーの鈎持ちだけ。術野をしっかり広げるサポート役。

オペの最後、閉腹のときに表皮の縫合をやらせてくれたりするから、事前に糸結びの練習をしておく。

男結び、女結び、外科結びとかいろいろあって、ああいう純粋に技術的なことって好きだな。

外科のローテが終われば、そんな特殊な技術は今後の人生でもう二度と使うことはない。

それでも、外科医の初歩の初歩、入り口部分に触れたことは、けっこう記憶に残る。

あるオーベンが言ってた。「外科に来ると決めてる奴は、むしろある程度放置でいい。勝手に学びよるやろ。

ローテだからと仕方なく外科に来てるような研修医な、俺はそういう奴こそしっかり鍛えたい。

だって研修が二か月なら、その二か月がそいつのなかでの外科のイメージを作るわけだから。だから俺は手は抜かない」

こういう熱い(めんどくさい^^;)男がいるのも、外科ならでは、という感じがする。

小児科で、ある指導医の診察を後ろから見ていた。

泣く子供をあやしたり、子供と同じ目線に立って子供の言葉で話しかけたりする。かと思えば、お母さん相手には毅然とした医者の言葉で話したり。

小児科医というのは、ちょっとした役者でないと務まらないな。

対面に座るのは子供(および付き添いのお母さん)ばかりだったところ、ふと、60代ぐらいの女性が一人で訪れた。

「健太郎君、その後、お変わりないですか」

「はい、特に変わりません」

「では、いつも通りのお薬を出しておきますね」

双方とも、勝手知ったる、という感じで、診察はすぐに終わった。

女性が診察室を出て行ってから、「どういう患者なんですか」と指導医に尋ねた。

「臍帯巻絡って知ってる?赤ちゃんがおなかのなかにいるときに、へその緒が赤ちゃんの首に巻き付いてしまって、窒息状態になってしまうという。

健太郎君は仮死状態で生まれてきた。一命はとりとめたものの、脳性麻痺の後遺症が残った。その後三十年、ほとんど寝たきり。

子供のときからずっとうちでフォローしてるから、今のこの小児科に定期的に薬をもらいに来てるんだね」

「寝たきりの子供を、三十年間ずっと世話し続けているわけですか?食事の世話からシモの世話まで、ろくに動けない子供の世話をずっと?」

「うん、そういうことだね」

地域医療の一環で、患者の自宅に直接出向く往診を経験した。

11歳男児。8歳時に交通事故で意識不明となり、以後、脳死状態になった。

人工呼吸器と経管栄養がこの少年の命綱であり、その管理は母親が自宅で行っている。

この母親の子供への献身ぶりに、僕は圧倒された。

この少年は、一切身動きできず、会話もできない。それどころか、意識さえない。

そういう子供に対して、母はまったく健常であるかのようにふるまった。

普通に話しかけるのはもちろん、車いすに乗せてあちこちに連れていく。

『車いす社交ダンス』というのがあって、そのサークルにも所属しており、ダンスをさせる。

なんと、いまだに学校にも在籍している。そして作文や絵画などの宿題もこなしている。

母親が少年になりかわり、「きっとこの子は、こういう作文を、こういう絵を、かくだろう」という思いで、代作をして提出している。

左利きだった我が子を模して、母はその作文や絵を、不慣れな左手でかく。

子供の体調の変化は、医者よりもよく観察している。

主治医が指示した経管栄養の量を、母は多すぎると思い、独断で投与量を減らした。すると少年の全身のむくみが軽減し、顔が引き締まった。

理学療法士にリハビリを依頼し、床ずれなど起こさないよう、細心の注意をしている。

その甲斐あってか、3年寝たきりであるにもかかわらず、拘縮ひとつない。

主治医も苦笑いするしかない。「僕よりもお母さんのほうが医者らしいよ」と。

「この子は全部わかってると思います」と母親はいう。「ほら、往診の先生や理学療法士の人が来られると、こんな具合に血圧が少し上がるんですよ」

脳死は、回復しない。しかしこの母は、希望をまったく捨てていない。

話を聞いているうちに、僕はたまらない気持ちになった。

生まれてから30年間ずっと寝たきりの子供や、事故を境に脳死に陥った子供のために、献身的な世話をする母親たち。

昔テレビで見た、死んだ子猿を決して手放そうとせず、腐乱し始めた遺体をさえ胸に抱いた母猿の姿を思い出す。

母性とは一体何なのか、という思いにとらわてしまう。

一方で、児童虐待のニュースをしょっちゅう目にする。

「新しい彼氏ができて、自分の連れ子が邪魔になり、男と一緒に虐待の末、殺した」

痛ましいニュースだが、この女の気持ちはわかる。享楽的な身勝手な理由であり、許される行為ではないが、心情的には理解できる。

しかし僕が目にした母親たちは、、、回復の見込みのない脳障害の子供のために、すべてを捧げた。そう、文字通り、すべてを捧げた。

三十代ならもう一人子供を作るとかして、なんというか、まだやり直せただろうに、自分の若さを捧げた。

子育てばかりではなく、仕事や趣味、自己実現のために使う時間を持ち得ただろうに、自分の人生を捧げた。

母性の底知れなさは、僕にはほとんど恐ろしいほどだ。

「ふーん、なるほど。

しかしね、君も精神科医を目指すのなら、そういう患者を見て『いい話』で終わらせちゃダメだよ。

そもそも人間に、純粋に利他的な行為があり得るだろうか。

人間の行動は、多くの場合、快楽原則に基づいている。

その行動が『快』ならば、そうする。『不快』であれば、そんな行動はとらない。これが原則だ。

そのお母さんたちの行動だけはこの原則の例外だ、とする理由があるかね」

治癒不能の脳障害児のために自分の人生のすべてを捧げることに、一体どんな『快』があり得るんですか。

「こんなに美しい自己犠牲、こんなに美しい母性の発露が、快楽原則に基づいている、などというと、感情的な反発を招くだろう。

しかし君の話を聞いていて、そのお母さんたち、代理ミュンヒハウゼン症候群に近い精神状態なんじゃないかと思ったんだ。

子供を持つ母親に多いんだけど、我が子をわざと傷つけて、病院を受診したりする人がいる。

子供の症状が重いほど、医者や看護師は母子を気の毒がる。こういうふうに周囲の関心を引き、哀れみなり同情なりを受けることが、そういうお母さんにはたまらなく心地いい。

このような精神状態を、代理ミュンヒハウゼン症候群という。

もちろん、君の話のお母さん方の場合、我が子を意図的に傷つけたのでは決してない。子供の障害はまったく不運なことで、同情を禁じ得ない。

しかし、かといって我々人間は、大きな不幸に対していつまでも打ちひしがれているわけにはいかない。現状を受け入れて、立ち上がり、前を向いて生きて行かないといけない。

どのようにして現状を受け入れ、前向きに生きていくことができるだろうか。散々悩み、考えたと思う。

試行錯誤し、手探りで答えを探しながら、恐らくこのお母さんたちは、『回復の見込みのない子供にけなげに尽くす献身的な母親像』をしっかり演じよう、というところに行き着いた。

ここにある種の快感を見出したのかもしれないし、また、そうするよりほか、現実の受け入れ方がなかったのかもしれない。

脳死の我が子を車いす社交ダンスの会合に連れて行く母親を見て、他の参加者はちょっとしたショックを受けるだろう。

学校にいまだに籍を置いて、宿題を子供に成り代わってまで提出している母親を見れば、クラス担任や同級生らの心にも何かグッとくるものがあるに違いない。

そして、往診に君のような研修医が同行するのを許可している。ある種の『語り部』としての役回りを引き受けようと、腹をくくったんんじゃないかな。

勘違いして欲しくないのは、僕は別にこのお母さんを批判しているわけではない。

ただ、大きな精神的ショックに適応するための防衛機制だったのではないか、と指摘しているだけだ。

不必要に持ち上げるのはどうか、と思うけど、一般の人には、単なる美談でいいだろう。しかし精神科医を目指す君は、それで終わらしちゃいけない。

もう一段掘り下げて、心を解剖しないといけないよ」

結局精神科に入局したものの、薬一辺倒の『治療』がアホらしくなって、すぐやめたんやけどね^^;

でも研修医時代の経験は僕の中でいい思い出になっている。

2019.6.10

ビタミンAに対する恐怖心は煽られすぎている。高用量どころか、一日推奨量(男性3000IU、女性2300IU(妊婦4300IU))でさえ、危険だという人がいる。

こんな主張にエビデンスはまったくない。一日推奨量の2倍量を摂取する人を長期間にわたって追跡した研究があるが、有害事象はまったく観察されなかった。

(参考『ビタミンA~ヒトにおける機能、食事必要量および安全性』https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9129249)

さらに、1日25000IUの服用を2~12年間服用した人の研究においても、肝障害およびその他の毒性は見られなかった。

ただし、アルコール依存症者と肝臓病のある人は例外である。レチノールの代謝には肝臓が関与しているからだ。

ビタミンAサプリを長期間にわたって大量投与すると、どんな毒性を生じるのか。

食欲低下、皮膚の乾燥・かゆみ、脱毛、頭痛、骨肥厚、肝障害といった症状が起こる。これらを見て、賢明な人は気付いたかもしれない。

そう、ビタミンA過剰による症状は、ビタミンA欠乏による症状とかなり重複している、ということだ。

ビタミンA、D3、K2は協調して働くと前に言ったが、ビタミンAの過剰によってこれらの脂溶性ビタミンのバランスが崩れ、相対的なD3、K2欠乏を来す。

つまり、ビタミンAの過剰摂取による毒性とされているものの多くは、D3、K2欠乏による症状であり、これは逆のことも言える。

一種類だけ突出して多く摂れば、他の必要量が増大することになるが、この状態を放置すれば、毒性としての症状が出現することになる。

最近、様々な疾患に対するビタミンD3の有効性が示され、D3を積極的に摂取するよう奨励する人が多い。

しかし、ビタミンAのことはすっかり忘れられている。それどころか、ビタミンAの摂取は極力控えるように指導する人さえある。

そうした人の主張は、以下のようだ。

「レチノールはビタミンDに拮抗するため、Dの効果が弱まってしまう。たとえばビタミンDの作用の一つは、骨芽細胞を活性化し骨密度を高めることだが、ビタミンAは骨破壊を促進する」

なるほど、この主張は一見正しそうに見える。しかしAとDの作用は、相殺しているのではない。協調しているのだ。

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」という動的平衡が生命の本質であるように、ビタミンAによる破骨細胞の活性化とビタミンDによる骨芽細胞の活性化は、破壊と創造そのものだ。

ビタミンAとDの働きは、「拮抗する」というよりは「相補的」と解釈するほうがより本質に近い。

ビタミンK2依存性タンパクが産生されるとき、D3とAはアクセルとブレーキのように働く。運転するときに必要なのはどちらですか。両方だ。

もっと言うなら、D3とAの働きはまったく別物、真逆のものかというと、全然そんなことはない。たとえば、オステオカルシンの産生には、この両ビタミンが協調して働いている。

D3単独でもオステオカルシンは産生されるが、Aが加わることで産生能率が非常に高まる。1たす1が3にも4にもなる相乗作用だ。

一部の人が言うように、AとDが拮抗するだけの関係なら、同時摂取しても相殺されるだけで何のメリットも見られないはずだ。

しかし実際には、AとDが骨形成に協調して働くことで「総和が部分和よりも大き」くなっている。

ビタミンAのせいで骨粗鬆症になる、という主張がある。確かに、介入試験、疫学研究の両面から、これを示すエビデンスがある。

Aが破骨細胞を活性化することを知っていれば、D抜きでAを大量投与すれば骨密度が低下することは簡単に予想のつくことだ。

A抜きでDを大量投与しても、有害事象が起こる。なるほど、これらの研究はいずれも科学的事実の一端を提示するものだが、もう一つ、重要な研究がある。

ビタミンA、Dの両方を大量投与した場合、単独投与で見られたいずれの副作用も一切見られなかったのだ。

(参考『七面鳥の骨格形成におけるビタミンAとDの相互作用』https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4009300)

疫学研究によると、ビタミンAの摂取量が多い地域ほど骨折の発生率が高いことが示されている。

たとえばスカンジナビア諸国の人々はレバーソーセージのようなレチノールを豊富に含む食材を好んで食べ、このためにビタミンA摂取量が多い。

しかしこの研究の欠点は、ビタミンDの血中濃度を考慮していないことだ。Dは骨折のリスクを評価する上で欠かせない評価項目だ。

そして、まさにこのスカンジナビア諸国では冬が長いため、人々の血中ビタミンD濃度は低い。ある学者は、以下のように指摘している。

「ビタミンDの血中濃度が低いと、腸管でのカルシウム吸収が低下し、また、骨芽細胞の活性も低いままである。

そこに加えて、高用量のビタミンAを含む食事が、状況をますます悪化させている可能性がある」

参考

Vitamin K2 and the Calcium Paradox(Kate Bleue著)

2019.6.9

人間はいろいろな死に方をする。

最近の統計によると、死因の上位10位は、癌、心疾患、肺炎、脳血管疾患、老衰、事故、自殺、腎不全、慢性閉塞性肺疾患、肝疾患と続いている。

原因がなんであれ、肉体(および精神)の機能停止という結果は同じで、ただ、そこに至る過程が違うということだ。

山に登るとき、登頂ルートは複数ありえる。しかし山頂に近付くにつれ、山道は次第に合流していくだろう。

同様に、死に至る道順は、最初はけっこう多様性があるが、症状が深刻化するにつれどの患者も徐々に似通ってくる。結局のところ、心肺機能が停止することを死と呼ぶのだから、どんな経過をたどるのであれ、死に際しては循環と呼吸の低下が必ず伴う。

だから死亡診断書には「死因の欄に心不全とか呼吸不全と書くのはやめてくれ」とわざわざ断りが入っている。全員が経る通過点としての症状を死因とされては、死亡統計をとることができないからだ。

同様に、ある病気を発症するにしても、その発症機転が一つとは限らない。

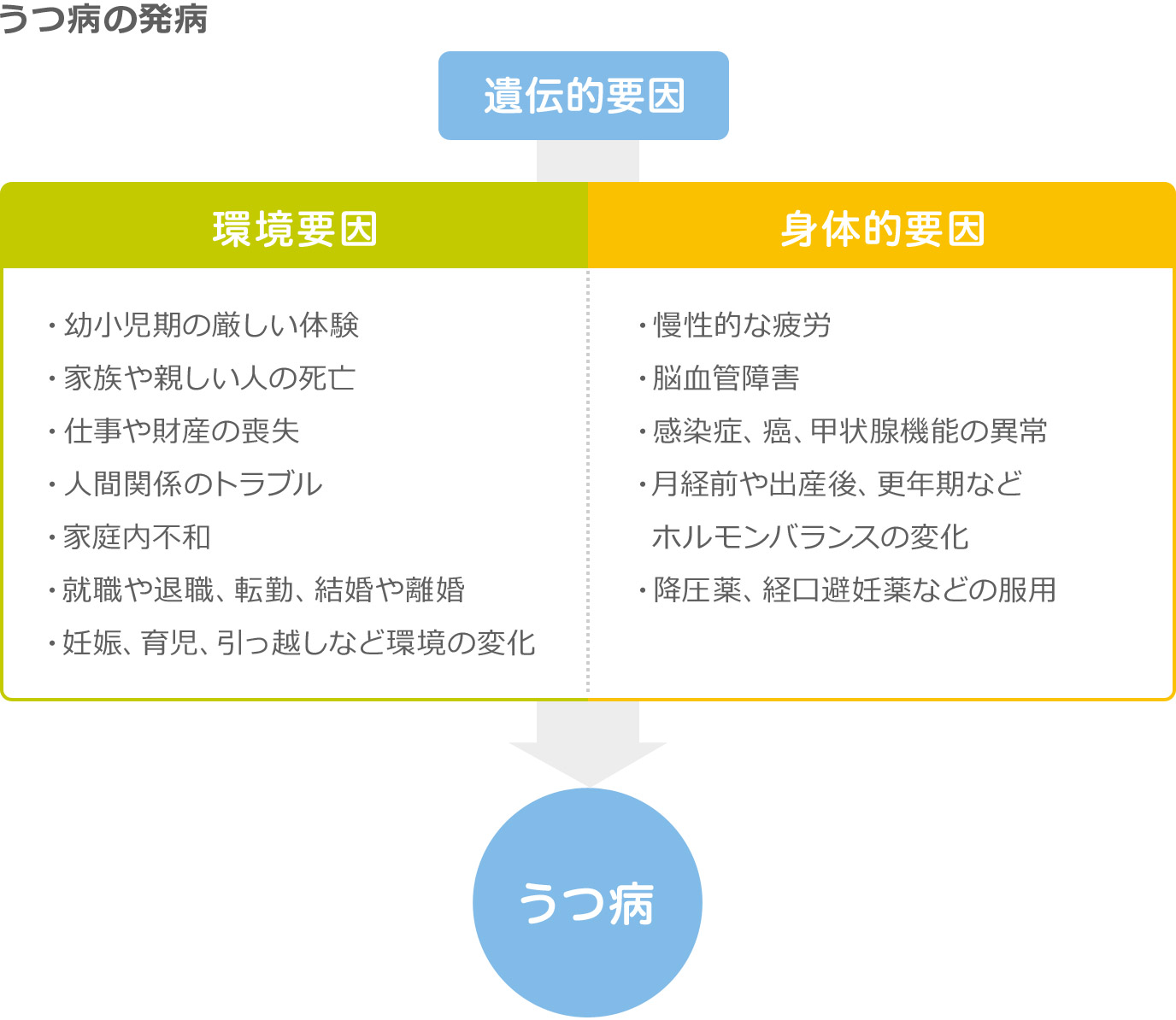

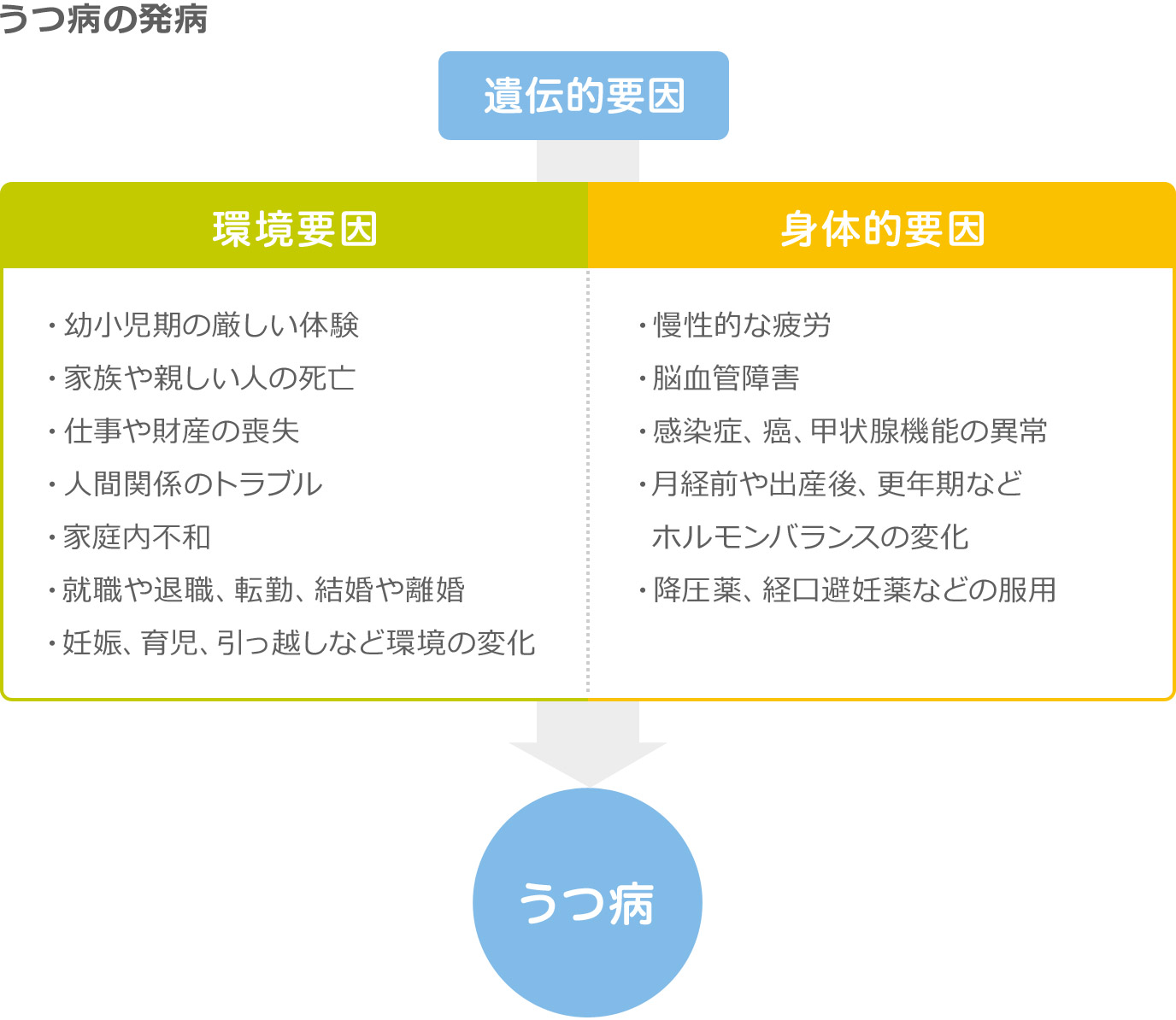

たとえばうつ病の原因は複数あるが、以下のようにまとめられるという。

画像はhttps://www.cocoro-h.jp/untreated/overview/etiology.htmlからお借りした。

さすが、製薬会社のホームページだけあって、栄養のことにひとことも言及がない^^;

しかし身体的要因の欄に「・降圧薬、経口避妊薬などの服用」とあって、製薬会社さえ薬剤性のうつがあることを認めているのはおもしろい。ちゃんとわかってるんやね。

この画像が言っているのは、「うつ病は、遺伝的要因を背景として、環境的、身体的ストレスが蓄積したとき、発症に至る」、ということだ。

比較的まともな食事をしている人でも、ブラック企業に勤務していて、むちゃくちゃな労働形態や対人関係のストレスでメンタルをやられてしまう、ということはあり得るだろうし、仕事は悠々自適の自営業だが、食生活の乱れから来る身体的ストレスがきっかけで、抑うつ状態になることもあり得るだろう。

ただ、どういう経過であれ、うつ病を発症した人に共通しているのは、体内(特に脳、腸)で慢性的な炎症があるということである。

『うつと炎症~複雑かつ多面的な関連性を解きほぐす』

http://www.jneuropsychiatry.org/peer-review/depression-and-inflammation-disentangling-a-clear-yet-complex-and-multifaceted-link.html

要約

うつ病は主要な『炎症性』疾患である、などというとデタラメに聞こえるかもしれないが、うつ病と炎症が密接な関係にあることを示すエビデンスがどんどん出てきている。

具体的には、(1)炎症性疾患の患者はうつ病の罹患率が高い、(2)多くの(約三分の一の)うつ病患者では、特に何の病気にかかっていなくても、末梢の炎症マーカーが高い、(3)サイトカインで治療を受けた患者(たとえば慢性肝炎など)ではうつ病を発症するリスクが高まる、といったことが挙げられる。

実際、炎症性メディエイターによって、グルタミン酸やモノアミンの神経伝達や、糖質コルチコイド受容体の抵抗性、海馬の神経新生に変化が見られることが確認されている。

また、炎症は脳におけるシグナル伝達のパターンを変え、認知に影響し、うつ病特有の病態像を作り出す原因になっている。さらに、炎症によって症状が複雑化しかつ重症になるなることが、ますます明らかになっている。

発症の仕方にいろいろあるように、治り方(治し方)もいろいろある。ただ、 共通しているのは、うつ病患者は皆、体内の炎症が沈静化して快方に向かう。その際、炎症の抑え方は一つではない、ということだ。

個人的には、最近うつ病に対するアプローチを少し変えている。

食事の改善を指導するのは昔も今も同じだけど、以前は水溶性ビタミン(B群、Cなど)、ミネラルをメインに使っていたところ、脂溶性ビタミンを主体に、ときどき必要に応じて有機ゲルマニウムを使う、というスタイルに移りつつある。

ナイアシンやCもちろん有効だ。特にアルコール依存症が背景にある抑うつ症状には、今でもこれらをメインに使う。でも一般的なうつ症状に対する脂溶性ビタミンの有効性は、もっと注目されてもいい。

『ビタミンKの抗炎症作用』

https://www.intechopen.com/books/vitamin-k2-vital-for-health-and-wellbeing/anti-inflammatory-actions-of-vitamin-k

「ビタミンKの抗炎症作用は、NFκβの細胞シグナルを抑制することによるものだ」という話。

症例(詳細は変えてある)

40代男性

職場のストレスを主訴に来院。「もう限界。会社に行きたくない」という。確かに、非常に憔悴した様子。どんなふうにきついですか、と聞くが、返事はいまいち要領を得ない。それって会社なら普通じゃないの?みたいな印象を受ける。食生活について聞くと、朝は食べない(食べる時間がないし、食欲もない)、昼は菓子パンとコーラ、夜はスーパーの惣菜が多いが、最近は食欲がなくて食べないことも多い。

ああ、なるほど、そこか、と当たりがついた。低栄養状態(および糖質摂取過剰)による抑うつ状態。会社のストレスの有無にかかわらず、そんな食事を続けて体調を崩さないほうが不思議だ。

さて、治療はどうしたものか。

一番やってはいけないのは、一般的な抗うつ薬の投与だ。単なる栄養失調だったはずが、薬によって本物のうつ病になるだろう。

食事の改善さえすればすぐにでも治るだろうが、そもそも食欲がない。詳しく聞いてみると、腹部やみぞおちのあたりに張った感じがあって、口の中が苦いという。漢方がハマりそうな印象を持ったので、小柴胡湯を勧めた。サプリは、AとD3の合剤、MK4の2種類を勧めた。

「飲めと言われれば何でも飲みますが、本当にそんなので治るんですかね。治るイメージが持てないんですけど。会社に行くのは絶対無理です」

2ヶ月の休養を指示する診断書を渡した。

1週間後に再び来院したとき、全く別人になっていた。笑顔があふれて、仕草のひとつひとつに活気があった。「先生、日焼けしすぎ」と僕をいじる余裕さえあった。本来こういう饒舌な人なんだな。

「言われたように、食事の改善をして出された薬を飲んで、おかげさまで回復しました。今日来たのは、2ヶ月の休養ってことでしたけど、あれ、長すぎます。仕事しないほうが逆にストレスなんで、もうすっかり回復した旨の診断書お願いできますか」

ナイアシンやビタミンCを全く使わずにこれだけ回復したのは、僕にとっても初めての症例だった。「漢方が効いたんだよ」って突っ込まれそうだけど^^;

脂溶性ビタミンによって水溶性ビタミンやミネラルの利用効率が高まることがわかっている。一般に、生化学のカスケードのより上流を抑える方が根本的だから、サプリを補うなら脂溶性ビタミンのほうが治療の本質に近いかもしれない。

2019.6.7

ビタミンKの働きを生理学的に見た場合、その作用はひとつだけ。

ビタミンK依存性タンパクをカルボキシル化すること、これだけだ。

カルボキシル化されるタンパクにはいろいろあって、それに応じて様々な作用があるが、ビタミンKの摂取量が十分かどうかを調べるには、そうしたビタミンK依存性タンパクの活性化の具合を調べてやればいい。

実験的に、人にビタミンKが不足した食事を与え続けると、カルボキシル化されていないオステオカルシンが増える。さらに数週間後には、カルボキシル化されていない凝固因子が増える。

ビタミンKは骨の健康(K2)だけでなく、血液の凝固(K1)にも関わっているが、この実験からわかることは、体は、骨の健康よりもまず先に、凝固系の健康を優先するということだ。

なけなしのビタミンKを凝固能の維持にまわし、骨の健康は次第に蝕まれていくわけで、これはトリアージ理論の例証になっている。

凝固系に異常が現れるようになれば、ビタミンK不足が猛烈に進行しているということだ。一方、軽いビタミンK不足が慢性的に続くなら、凝固系は維持されるものの、骨粗鬆症や動脈硬化が着々と進行することになる。

「長期間のビタミンK2欠乏は、加齢による変性疾患(骨粗鬆症、動脈硬化、結石、癌を含む)の独立したリスク因子である」というのが、現在の学者の結論だ。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21427421

「独立したリスク因子って何だ?独り立ちせずに親元で暮らしているリスク因子ってのもあるのか」とか思いますか^^;

ある病気のリスク因子には、年齢、性別、タバコ、酒、遺伝などいろいろあるんだけど、リスク因子の相関が結果に影響している可能性がある。「ある要因が単独で、結果にモロに影響している」と言えるとき、それを、独立したリスク因子という。

たとえば、「BMI25以上であることは癌の独立したリスク因子である」とか「睡眠障害は糖尿病の独立したリスク因子である」みたいに言います。

裏を返せば、やせれば癌リスクが低下するし、ちゃんと眠れると糖尿病のリスクが低下するということだ。

「ビタミンK2欠乏は慢性疾患の独立したリスク因子である」なんて聞くと、一瞬恐ろしい感じがするけど、要するに、K2をきちんと補えば慢性疾患のリスクが低下しますよ、と前向きに解釈することもできる。

老化のトリアージ理論は、別名、栄養必要量のトリアージ理論、ともいう。この考え方に照らせば、国の決めた栄養の1日推奨量(RDI)はいかにもデタラメだとわかる。RDIは、急性(短期間の)欠乏症を防ぐのに必要な最低限の量に基づいて設定されている。

トリアージ理論によれば、どんな栄養素であれ摂取量が最適量に満たない場合、長期的には代償を支払うことになる。ビタミンK2が不足していても一見健康そうな人はいるが、支払いを後回しにしているだけのこと。そういう人のところにも、いつか必ずツケの回収屋が来るはずだ。

具体的に、ビタミンK2をどれくらい摂取すればいいのか。

K2の有効性を確認する臨床治験では、骨粗鬆症の場合は180μg、動脈硬化の場合は360μgで行われることが多いから、このあたりを目安にすればいいだろう。

食品からではなく、サプリで摂るのなら、できればビタミンD3とAも併せて摂りたい。なぜか。

D3とAは、オステオカルシンやMGP(基質glaタンパク)の産生を促進する。それらのタンパクを活性化させるのがK2の仕事だ。K2抜きで、D3(あるいはA)だけを摂っても、タンパクの作りっぱなしで、肝心の活性化が行われない。非カルボキシル化オステオカルシンなどの非活性型タンパクは、骨に行かず、血管内壁や皮膚などの軟組織に沈着して、むしろ体の老化を促進する要因になる。

だからこそ、この3つをセットで摂るのが理想的なんだ。

ビタミンK2とD3とA、これらが三位一体であることを説明するために、Kate Bleue氏はこの写真を示す。

左端にいるこっち目線の男は、ビタミンD3。力が一番求められそうなポジションで、いかにもカナメって感じがする。近年D3の重要性はあちこちで言われているから、まさにこのイメージだろう。

左の男の股間に顔を埋めている格好の男がビタミンA。手を支えられて水平状に浮かんで、何をしているのかよくわからない^^;実際のビタミンAのイメージもそんな感じで、最近はひどく誤解され有害性が強調されている。しかし、この三者のピラミッドで、Aがなかったらどうなるか。たちまちのうちに崩れてしまうだろう。

D3のサプリを服用する人は増えている。しかしAを補う人は少ない。これではピラミッドが成り立たない。

トップで逆立ちしているのがビタミンK2だ。D3とAなしではK2は転落してしまう。

逆に、K2が華々しい仕事ができるのも、D3とAがあってこそだ。

もう少し、D3やAの作用機序にまで踏み込んで話をしよう。これらのビタミンの効き方は、B群やCなどの水溶性ビタミンやミネラルの効き方とは相当異質だ。

水溶性ビタミンやミネラルが、体内のタンパク質(たいていの場合酵素)の補因子として働くのに対して、D3やAは、いわば、もっと「根っこ」のところ、細胞の核内にある受容体に直接作用する。具体的には、DNA情報がmRNAに転写され、tRNAが固有のアミノ酸を運んできて、タンパク質が産生される、というセントラルドグマに則って作用を発現する。これがD3やAの効き方だ。

こうして産生されたタンパク質に対して、補助因子として働くのが水溶性ビタミンやミネラルであり、活性化するのがK2の役割だ。

「脂溶性ビタミンがない状態では、水溶性ビタミンやミネラルの効果が半減する」とプライス博士は1930年代に指摘していた。D3やAが核内受容体を介して作用発現することなど、当時は知られていなかったわけだから、時代がようやくプライスに追いついた格好だ。

参考

“Vitamin K2 and the Calcium Paradox”(Kate Bleue著)

2019.6.6

なぜ、僕らは老化するのだろう。

なぜ高齢になるにつれシワが増え、骨粗鬆症、心疾患、アルツハイマー病、静脈瘤などの慢性疾患にかかりやすくなるのか。

老化には多くの要因がからんでいるが、最終的には、遺伝子(DNA)にダメージが蓄積し、ミトコンドリア(細胞のエネルギー産生の中心)の機能が低下するという、この2点に帰着する。この結果、細胞死が起こり、体が老け込んでいく。これが老化の本態だ。

実はDNAに傷がつくこと自体は、若いときから一貫して起こっている。しかし、通常はその傷を修復するメカニズムが備わっていて、細胞機能に異常が生じることはない。修復がきちんと行われ、細胞機能が適切に維持されていれば、身体機能の低下や老化を抑えることができるはずだ。従って問題は、なぜDNAの修復が行われなくなるのか、ということだ。

これを説明するために提唱された説として、「老化のトリアージ理論」がある。

まず、トリアージという言葉を知っていますか。

野戦病院を思い浮かべてください。次々に傷ついた兵士が運び込まれてくる。しかし、資源(人的資源、医療資源、時間など)には限りがあって、すべての兵士に完全なケアをほどこすことはできない。こういう状況では、順位付けが必要だ。どの患者を優先して治療すべきかを判断しないといけない。

すでに呼吸停止している患者に注力しても仕方ないし、ちょっとしたかすり傷程度の患者の処置も後でいい。この病院に「最近何となく腰が痛くてねぇ」と茶飲み話感覚でおばあさんが来院したら、医者から「後にしてくれ!」って怒鳴られても文句は言えない^^;死ぬか生きるかの境目にいる患者を、いかに救えるか。それが野戦病院の存在意義だ。

そういう救急の現場で、患者の重症度に応じて治療の優先度を決めることを、トリアージという。

救急隊員や救急で勤務する歴戦のナースは皆、必ずトリアージをしている。救急現場は、患者の運ばれて来た順番に見るんじゃない。一刻一秒を争う患者か、待てる患者か。トリアージは非常に重要な判断だ。

救急現場でナースがトリアージをするように、体もトリアージをしているのではないか、というのが「老化のトリアージ理論」だ。

摂取できる栄養量には限りがある。特に、栄養的に貧相な現代食(精製した穀物、砂糖、加工食品)を常食していれば、なおさらだ。

しかし体は、その乏しい栄養量で何とかやりくりしていかないといけない。

「利用できる微量栄養素が不十分なときには、その微量栄養素は喫緊の生存に必要な機能に優先して利用される。それが長期的に欠乏するとある種の機能が損なわれ、たとえば老化に関連する疾患にかかりやすくなるとしても、まず体は短期的生存に必要な分を確保しようとする」

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19692494

要するに、ビタミンやミネラルの供給が十分ではないときには、これらの栄養素は、優先度の高いところに配分されるということだ。

具体的には、恒常性の維持(まず生きる)と生殖(次世代も残しときたい)が優先されて、DNA修復機能とか長生きとか美容とかは後回しということだ。

DNA修復機能がダメになったからといって、人間はすぐに死ぬわけではない。ダメになれば、長期的には老化が促進され慢性疾患にかかりやすくなり早死にする可能性が高くなるが、生きるか死ぬかの状況で優先するべき機能じゃない。

この理論を唱えたのはブルース・エイムス博士だ。博士は、様々なビタミンやミネラルの欠乏によって、短期的には別段悪影響がないのに長期的にはDNAの損傷が起こることを観察した。

栄養素がギリギリ最低限しかない状況では、長生きしなくてもいいし年をとってからシミとかシワができてもいいから、短期的生存と生殖に優先してまわす。これは生物種として生存確率を上げるために戦略で、理にかなっている。

エイムス博士は、ビタミンKがこのトリアージ理論を見事に満たすことを動物実験で証明した。

博士がビタミンKに注目したのは、ビタミンKの作用がただ一つ、ビタミンK依存性タンパク(オステオカルシン、基質glaタンパク)をカルボキシル化することだけで、研究しやすいと考えたからだ。

続く(かも)

参考

“Vitamin K2 and the Calcium Paradox” (Kate Bleue著)